日本天文学会の学会誌(天文月報)に掲載された記事(天

文月報 第95巻12号 p581)

鉄輝線の強い強磁場激変星

概要

1990年代後半、X 線科学衛星「あすか」によって、銀河系内にある複数の天体からひじょうに強い鉄の輝線が見つかった。正体は、ポーラーと呼ばれる恒星と白色矮星との連星だとされるが、なぜ鉄の輝線がずば抜けて強いのかは謎とされた。たまたま鉄元素が多いプラズマを観測した、とする解釈もありえるが、我々のグループは、問題を天体の個性に押しつけるのではなく、輝線を強く見せるある普遍的な物理過程が生じているのではないか、という立場で研究をすすめた。我々は、ポーラーのプラズマで輝線の放射が特定の方向に強くなるという新しい説を提案し、計算機シミュレーションとX 線観測とでこの説を検証してきた。本稿では、これらの研究内容を紹介し、謎がいかに解決できるかも示す。

1. 研究の発端

1.1 謎の強力鉄輝線天体

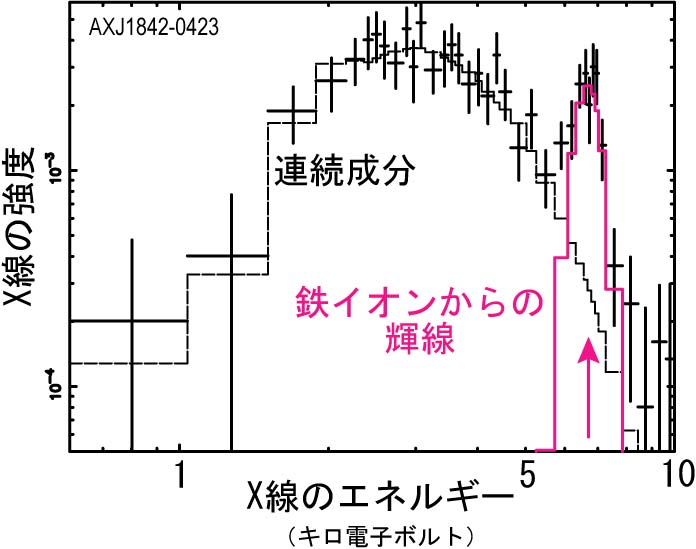

1996年にX 線科学衛星「あすか」が銀河面上に見つけたある天体のX 線スペクトルを見て我々はひじょうに驚いた。図1 に示すように、AX J1842.8-0423と名づけたこの天体からのスペクトルには、温度が5000万度にもなる熱いプラズマからの連続X 線に加え、6.6 キロ電子ボルト付近に強力な輝線の放射が見えている[1]。その輝線のエネルギーから、ひじょうに高く電離した鉄イオンから出る特性X 線である事は分かるのだが、その強度は、もととなる鉄イオンが太陽プラズマの3 倍も存在しないと説明できないほど強力なものであった。我々の研究は、この強力な鉄輝線の放射メカニズムを解明することからはじまった。

[図1] 「あすか」による AXJ1842-0423 のX 線エネルギースペクトル(1)。

1.2 正体は白色矮星の連星、ポーラー

残念ながら、先に示したAXJ1842-0423 は天の川の中に見つかったため、可視光で対応する天体を見つけることはできていないが、図1 と全く同様なX 線スペクトルの形をもつ天体が、あと二つ、「あすか」の観測で見つかっている[2,3]。可視光での偏光観測やX 線の観測から、この二天体の正体は、ポーラーと呼ばれる強磁場激変星だと考えられている。X 線での特徴がひじょうによく似ていることから、我々は、AX J1842-0423 も、ポーラーである可能性が強いと考えている。

激変星とは、その名の通り、電磁波で激しい変動を示す天体で、主系列にある普通の恒星と白色矮星との連星である。二つの星が、1 天文単位( 地球から太陽までの距離) ぐらいまで接近しているために、恒星の表面がはぎ取られ、ガスがたえず白色矮星に降り積もっている。白色矮星は、太陽程度の質量を持ちながら地球程度の大きさしかない高密度な天体なので、ガスが自由落下したときに解放される重力エネルギーも莫大である。これが、激変星から出る可視光やX 線などのエネルギー源となって、激しく輝いているのである。

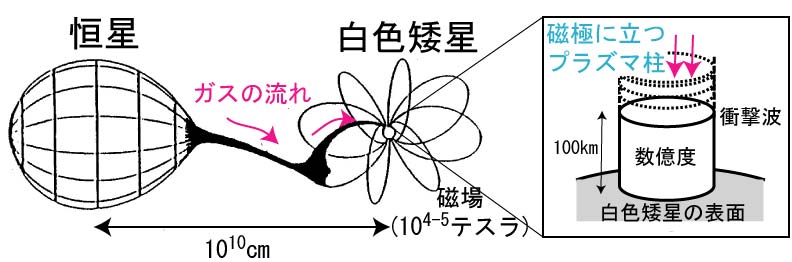

激変星の中でも、白色矮星が 100テスラ以上の磁場を持つ天体を、強磁場激変星と呼ぶ。その中でも磁場の強さが1000 〜 10万テスラにも達する天体は、古くから可視光で強い偏光が見られることから、ポーラーと名づけられている。この天体は、ひじょうに磁場が強いために自転と公転の周期が一致した系であり、恒星から流れ出たガスは、図2 に示すように、途中で磁場に捉えられ白色矮星の磁極へと流れている。そのガスの流れは、落下速度が光の速度の2 %(6000 km/sec) にも達する超音速な流れであるので、白色矮星の表面から100km 上空で衝撃波が発生し、1 億度もの熱いプラズマとなる。衝撃波を通過したあとのガスは、X 線を放射して冷えながら、徐々に白色矮星の表面に軟着陸するプラズマ柱となっている。「あすか」で観測しているのは、このプラズマ柱からのX 線なのである。

[図2] ポーラーの想像図[4]と、磁極に立つプラズマ柱。

1.3 ポーラーからのX 線放射

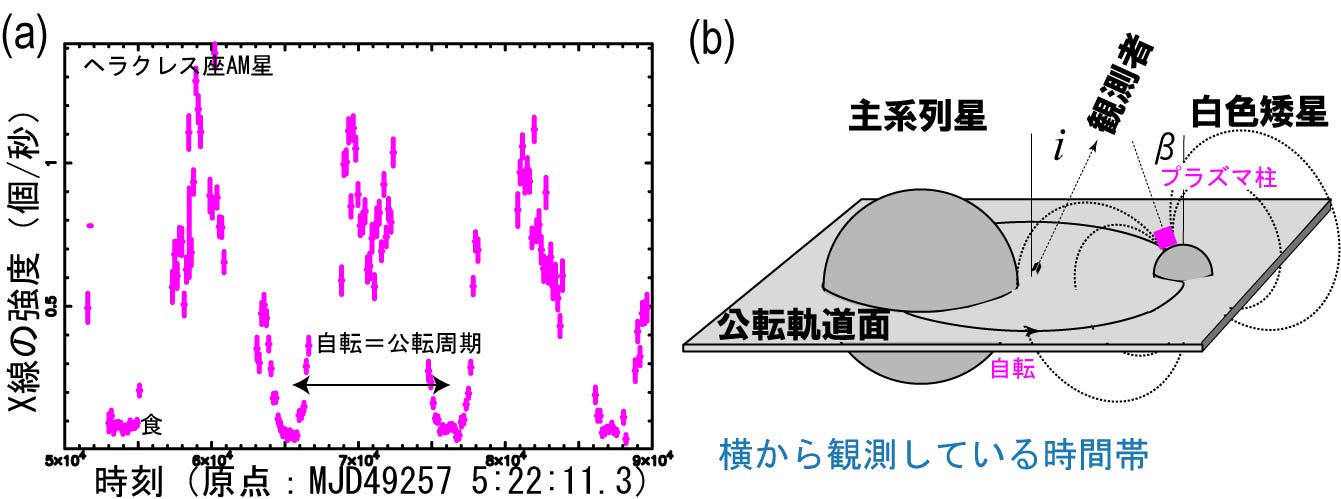

ポーラーからのX 線は、1980年代から詳細に調べられている。その時間変動は、図3aに示すように周期的であり、自転=公転周期に伴ってX 線の放射領域が見え隠れしていることがよく分かる。一方、X 線スペクトルの形からプラズマ柱の温度を測ることができる。これは、プラズマ柱がある場所の重力の深さ、すなわち白色矮星の質量と密接に関係しているため、「ぎんが」衛星の時代に、石田らによって、スペクトルの連続成分を元に10以上の天体について質量の測定が一網打尽にされた[5]。「あすか」の時代になり、X 線のエネルギーを区別する能力(エネルギー分解能)が向上すると、様々な重元素からの輝線の放射を精密に測ることが可能になり、藤本と石田[6]、江塚と石田[7]によって、ガスが衝撃波面から徐々に冷えてゆく様子まで観測的に分かるようになってきた。

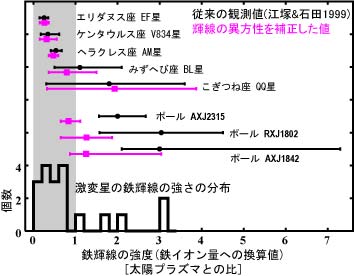

これまで「あすか」で測られたポーラーの輝線の強度を、プラズマ中に存在する重元素の存在比に換算すると、太陽プラズマの 0.5 倍から 1.0 倍の範囲にくる(少し先になるが、図7 のヒストグラムを参照)。すなわち、先に示した謎の天体の鉄輝線の強度は、"普通の"ポーラーに比べ、3 倍以上も強く観測されたことになる。太陽よりも軽い晩期の恒星から流れ込んでくるガスが、太陽プラズマよりも重元素が多く存在するとは考えにくく、先の天体たちが特別に鉄が多い「特例」とするには無理があるため、謎とされたのである。

[図3a] ポーラーの代表格、ヘラクレス座AM星のX 線ライトカーブ。「あすか」による観測。

[図3b] 磁極にあるX 線放射領域と我々の視線方向の関係。

2. 強い鉄輝線の謎に迫る

2.1 謎を解く手がかり

鉄輝線の強い天体は、"普通の"ポーラーと一体どこがちがうのか?観測データをよく見直してみると、二点挙げることができる。1つは、X線の変動がやけに小さいこと、またもう1つは、X線のスペクトルから測られる吸収量がやけに大きいことである。

繰り返しになるが、ポーラーとは、月が常におなじ面を地球に向けて自転しているのと同様に、二つの天体の自転と公転の周期が一致した系である。図3bに示したように、観測されるX線の変動は、熱いプラズマ柱から出たX線が、自転に伴って、白色矮星のフチで隠されたり、視線方向にある冷たい物質で吸収されることで生じている。主に吸収に効く物質は、プラズマ上空にある、衝撃波を通過する前の冷たいガスである。つまり、X 線の吸収が大きいということは、プラズマ柱をほとんど上から覗いていることを意味し、X 線の変動が小さいということは、常にその状態が続いていることを意味している。すなわち、鉄輝

線の強い3 つの天体は「プラズマ柱を常に真上から覗きこんでいるポーラー」であるといえる。ここまでが観測事実である。我々は、この幾何学的な特徴が、強い輝線の謎を解く鍵になると考え、この3 つの天体を、"ポール"(Pole-On

Line Emitter; POLE) と名づけることにした[8]。

2.2 輝線を強く見せる物理素過程

ポールの強力な鉄輝線の謎はどう解釈すればよいのか?前節に示した特殊な状況を見るに、プラズマ柱を上から観測したために、等方的に放射するスペクトル上の連続成分に対して、見かけ上、輝線が強く見えただけではないだろうか、と我々は考えた。しかも、輝線のX 線を特定の方向に強く放射させる物理過程は、ポールの3天体に特有なのではなく、ポーラー一般に生じているのではないか、と考えた。

それでは輝線の放射を異方的にするメカニズムとは一体何か?そもそも、輝線も連続成分も、プラズマの中で生まれる時は特別な方向はなく等方的に放射される。異方性が現れるとするならば、プラズマを伝播する過程で生じるはずである。しかも、輝線に選択的に働くためには、その素過程は特定のエネルギーにだけ作用する物理過程であるに違いない。

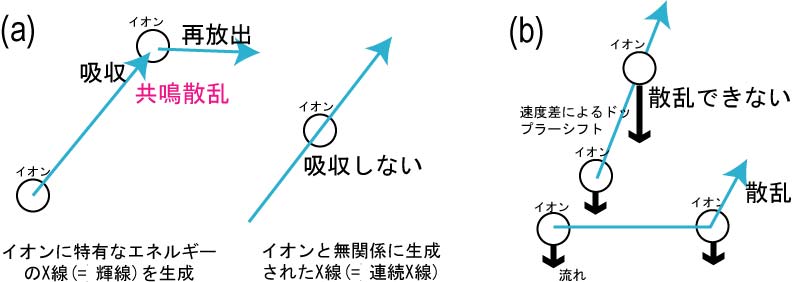

鉄イオンで生成された輝線のX 線が、プラズマ中を伝播してゆくことを考えてみる。彼がプラズマを抜け出てゆく間に、その親とおなじ核種である鉄イオンと遭遇した場合、図4aのように、彼はある確率でそのイオンに吸い込まれ再放出される。つまり、進行方向を変えられてしまうのである。この現象は共鳴散乱と呼ばれている。イオンに特有なエネルギーでのみ生じるため、連続成分のX 線は散乱せずにプラズマ柱を抜け出てゆく。このように、一部の輝線にだけ作用し、また散乱する確率もひじょうに大きいことから、我々は、共鳴散乱こそが、輝線の放射を異方的にする物理過程であることに気づいたのである。

[図4] (a)共鳴散乱の様子。特定のエネルギーをもつX 線だけがイオンで散乱

される。(b) 輝線を出したイオンと光路上のイオンとに速度に差がある場合、

ドップラー効果によって共鳴散乱できなくなる。

2.3 輝線のビーミング

どうやって共鳴散乱で輝線の放射を特定の方向に強めてやれるだろう?ここで、我々が提案した説を二種類紹介する。観測されるX 線の強度から、ポーラーのプラズマ柱は、典型的に100 km × 100 km 程度の大きさ、1015 個/cc程度の密度であることが知られている。これは、1 億度のプラズマ中を進む鉄輝線にとって、40回ちかく共鳴散乱する大きさに相当する。すなわち、共鳴散乱する輝線でプラズマ柱を見ると、中が見透せず表面しか見えないのである。つまり、輝線の強度は、このプラズマ柱を見込む面積が最大になる方向から見ると強くなり、逆に面積が小さくなる方向から見ると弱くなるはずである。たとえば、プラズマ柱がコインのように薄っぺらい形をとった場合、表面積が大きく見える「上」の方向から観測すると、輝線の強度が強くなることが期待される。我々は、この効果を「幾何学的なビーミング」と呼んでいる。

プラズマ柱のガスは上から下に流れるにしたがって速度が次第に遅くなる、という縦の構造を持っている事も考慮しなくてはならない。図4bに示すように、たとえば、プラズマ柱の底の付近にある鉄イオンで発生したX 線は、上空の鉄イオンと共鳴散乱するときには、両者の速度差によるドップラー効果でX 線のエネルギーが最大で数十電子ボルトもずれてしまう。数電子ボルト以上、X線のエネルギーがずれてしまうと、そのX 線はイオンに吸収されないので、もはや共鳴散乱で進行方向を妨げられることがなくなる。一方、横方向には速度勾配が無いため、ドップラー効果でエネルギーがずれることはなく、あいかわらず共鳴散乱を何回も起こしてしまう。したがって、プラズマ柱で生まれた輝線のX 線は、上の方向に抜けやすくなり、結果、上から見たときに輝線の強度が強くなると考えられる。これが、「速度勾配ビーミング」と呼んでいる効果である。

実際には、プラズマ柱の中で上記の二つの効果が相乗し、縦の方向に輝線が強く放射されると考えられる。ちなみに、X 線がプラズマ柱を抜けでる過程では、X 線が電子を蹴飛ばして進行方向を変える「トムソン散乱」も生じるものの、ポーラーのプラズマ柱の大きさと密度では0.4 回程度(二個に一回)しか起こらない。第2.3節に述べたような、従来のX 線を用いたポーラーの研究では、プラズマ柱は完全に透けているもの( 光学的に薄いもの )として進められてきた。これはトムソン散乱だけ考えている限りは正しく、様々な角度で観測したデータをまとめて見ている分には大きな誤りはないのだが、我々の今回の提案で初

めて、共鳴散乱する輝線を扱う時には、プラズマ中でのX 線の伝播過程を正確に扱わねばならないことが示されたのである。

3. 計算機の中にプラズマ柱を作る

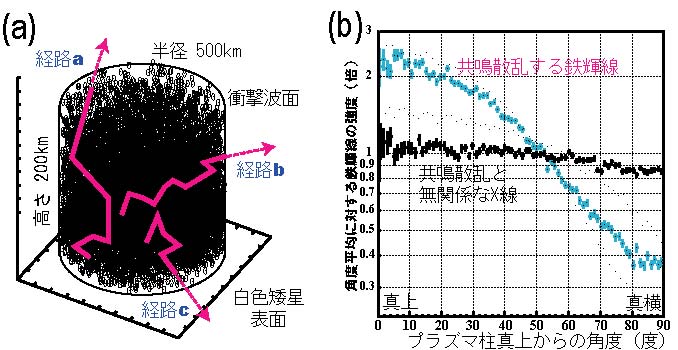

ポーラーのプラズマ柱で、どの程度、輝線が縦の方向に強く放射されるかを知るために、我々は、計算機の中にプラズマ柱を作り、輝線を発生させて、それがどう伝播してゆくかを計算した。物事を単純化して考えるために、プラズマ柱の形は図5 のように円筒型とした。その中を満たすプラズマの温度や速度は、それぞれ典型的な値( 2億度、秒速 20万km )に設定した。これらは、極端な仮定をおくことなく、純粋に、磁極における重力ポテンシャルだけで決まる物理量である。プラズマ柱は、衝撃波面から下に流れるにつれ、温度が冷え、速度が遅くなり、密度が濃くなってゆく縦の構造を取る。我々の計算では、会津モデル[9]という解析解を採用している。このモデルは、藤本ら[6]によって「あすか」で観測的に確認されたものである。

鉄イオンは、太陽のプラズマと同じ存在比でプラズマに混入しているものとして、そこから、Mewe ら[10]による輝線の放射率を元に、鉄の輝線を発生させた。発生時は、鉄イオンの静止系からみて等方的に光子を発生させ、プラズマ中を伝播する間は、先に述べたトムソン散乱や共鳴散乱によって進行方向が変わるようになっている。各々の散乱を起こすか否かは、各場所のイオンの流れや温度、ドップラーシフトされて見える輝線のエネルギーを元に、その物理過程を起こす確率(散乱断面積)から計算している。図5aに、計算機で伝播させた輝線光子の軌跡の一例を示す。経路a は、途中から上方向に進みはじめ、散乱回数が減ったもの、経路b は、横に進んで何回も散乱したもの、経路c はプラズマの底から抜けていったために観測されないものである。

計算機でいくつも輝線を発生させ、プラズマから抜けていったときの角度分布を図5bに示す。横軸は角度で0 度が真上の方向、90度が真横に相当し、縦軸はその方向に来た輝線の数を、角度平均した時の強度で規格化したものである。計算結果をみると、共鳴散乱しないX 線はほぼ等方的に放射されるのに対し、共鳴散乱を起こす輝線は真上の方向に約2.5 倍に強調されて放射されることが分かる。このように、自発的に放射が異方的になる、というのはたいへん興味深い現象だと言えよう。しかも、温度(=重力ポテンシャルの深さ)や密度といったプラズマのパラメータを1〜2桁も変化させて計算を繰り返しても、程度の差はあれ、いずれも異方的な放射を示すことが分かった。これは、ポーラーのプラズマ柱で一般的にこのメカニズムが生じうる、という事を物語っている。こうして、我々の説が定量的に確かめられたのである[8]。

[図5] 計算機中に作ったプラズマ柱と、そこから放射される鉄輝線の角度分布。

4. X 線の観測で探る異方性

計算機上のプラズマ柱では、共鳴散乱を起こす輝線は上方向に強く放射されることが分かったが、実際の白色矮星に立つプラズマ柱ではどうだろうか?

図3bに示したように、ポーラーのプラズマ柱を見込む角度は、自転=公転に伴って変化する。我々の解釈が正しければ、自転に伴って輝線の強度が変化してゆくはずであり、この変動が見えれば、観測的に我々の説が証明できたことになる。ポーラーの自転周期はおよそ1〜2時間なので、衛星を用いたX 線観測にちょうど適している。

可視光の偏光観測で、ポーラーの幾何学的な情報(図3b; 公転面と視線との角度

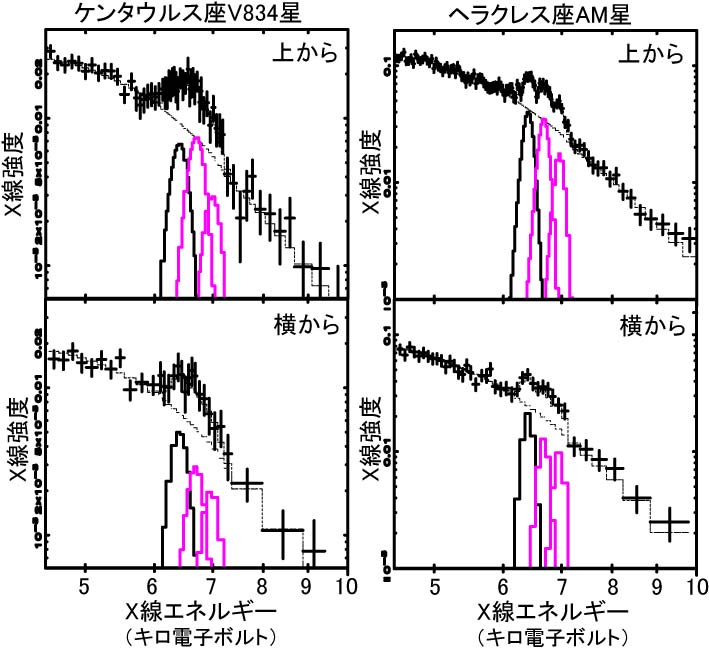

i と、白色矮星の磁極と公転面との角度β が得られるため、自転に伴いプラズマ柱を何度から何度まで観測できるかを知ることができる。我々は、可視光観測の文献を調べ、世の中に50天体あるポーラーの中から、我々の説の検証に最適な天体を選び「あすか」で観測した。それが、図6 に示したケンタウルス座V834星とヘラクレス座AM星である。

三本みえている鉄輝線のうち、もっともエネルギーの低い6.4 キロ電子ボルトの輝線はプラズマからの放射とは無関係な放射である。これは、実験室にあるX 線発生管で見られる特性X 線とまったく同じ原理で出される蛍光X 線で、白色矮星の表面がプラズマ柱に照らされて出ている。残りの二本は、電子が2 個もしくは1 個までに電離した鉄イオンからの輝線で、プラズマ中のイオンからの放射である。図6 を見ると、どちらの天体も、等方的な放射の代表である連続成分に対し、高電離した鉄イオンからの輝線(特に中央の輝線)が、上から見たときに強くなっていることが分かる。この結果は、我々の提案した異方的な輝線放射の説を観測的に強く裏づけるものである[8,

11]。

[図6] ケンタウルス座V834星とヘラクレス座AM星の鉄輝線付近のX 線スペクトル。上から見た場合と横から見た場合とを示す。

5. まとめと今後

我々は、「あすか」で見つかった強力な鉄輝線を出す天体の謎を解くために、ポーラーのプラズマ柱において、共鳴散乱する輝線の放射が、ガスの流れの方向に強くなるという新しいメカニズムを提案した。その説を計算機シミュレーションと観測とを用いて検証した結果、輝線の異方性が、ポーラーで一般的に生じていても不思議ではない事が分かった。

これまで、プラズマ中の鉄イオンの量は、観測された鉄輝線の強度を元に、輝線が等方的に放射されているとして推定されてきたが、我々の説が正しいならば、図7 のように、その値を修正せねばならない。ご覧のように、ほとんどのポーラーは、さまざまな角度でプラズマ柱を覗きこむので、輝線の異方性の効果は目立たないが、我々がポールと名づけた天体のように特定の方向からしか観測しない天体は大きく修正される。つまり、ポールの鉄輝線の強度は見かけだけで、実際に存在するイオンの量は、誤差の範囲で他のポーラーと矛盾がない典型的な値(図のハッチをかけた部分)に落ち着くことが分かる。よって、我々は、共鳴散乱のもつビーミング効果が、強力な鉄輝線天体の謎を解く最も有力な解釈だと考えている。

[図7] 激変星の鉄輝線強度の比較。今までの観測結果(黒)と、輝線の異方的な放射を考慮したときの鉄輝線強度(青)。

共鳴散乱を用いたプラズマ診断の研究はまだはじまったばかりである。様々な種類の輝線のなかから「共鳴散乱する輝線」だけをぬき出すためには、エネルギー分解能が優れた検出器を用いなければならない。現在稼働中のアメリカのチャンドラ衛星やヨーロッパのニュートン衛星を用いれば、詳細に輝線を観測することが可能であるが、鉄輝線のエネルギー領域ではその能力はまだ不充分と言わざるをえない。鉄輝線のエネルギー領域においても「あすか」の一〜二桁もエネルギー分解能が優れているASTRO-E2衛星が2005年に稼働しはじめると、共鳴散乱の不思議な効果をよりはっきりと示すことができるようになるはずである。

謝辞

ここで紹介した研究を行ううえで、共同研究者である、牧島一夫教授(東大/理研)や石田学助教授(都立大)には大変お世話になりました。本研究のダイジェスト版である論文[8]や、博士論文[11]を執筆する上で、宇宙科学研究所の藤本龍一氏、松崎恵一氏、金田英宏氏らにもさまざまなコメントをいただきました。また、本研究を行う上で必須の検出器である「あすか」衛星の検出器チームの皆様にも深く感謝いたします。

参考文献

1) Terada Y., et al., 1999, PASJ 51, 39

2) Misaki K., et al., 1996, ApJ 470, 53

3) Ishida M., et al., 1998, A&A 336, 200

4) Patterson J. 1994, PSASP 106, 209

5) Ishida M. 1991,Ph.D thesis, University of Tokyo

6) Fujimoto R. and Ishida M. 1997, ApJ 474, 774

7) Ezuka H. and Ishida M. 1999, ApJS 120, 277

8) Terada Y., et al., 2001, MNRAS 328, 112

9) Aizu K. 1973, Progress of Theoretical Physics 49, 1184

10) Mewe R., et al., 1985, A&AS, 62, 197

11) Terada Y., Ph.D thesis, University of Tokyo